こんにちは!しゅんです!

このブログでは経営工学を勉強している現役理系大学生が、経営工学に関することを色々話していきます!

ぼくが経営工学を勉強している中で感じたことや、興味深かったことを皆さんと共有出来たら良いなと思っています。

そもそも経営工学とは何なのでしょうか。Wikipediaによると

経営工学(けいえいこうがく、英: engineering management)は、人・材料・装置・情報・エネルギーを総合したシステムの設計・改善・確立に関する活動である。そのシステムから得られる結果を明示し、予測し、評価するために、工学的な分析・設計の原理・方法とともに、数学、物理および社会科学の専門知識と経験を利用する。

引用元 : 経営工学 – Wikipedia

長々と書いてありますが、要は経営、経済の課題を理系的な観点から解決する学問です。

今回の記事は配送問題を解いているときに感じる難しさについて話していきたいと思います!

今回の記事は軽い雑談みたいな感じになっています笑

経営工学に興味を持っている人はぜひ今回の記事を読んでみてください!!!

経営工学についての別の記事もあるのでぜひこちらも読んでみてください!

配送問題とは

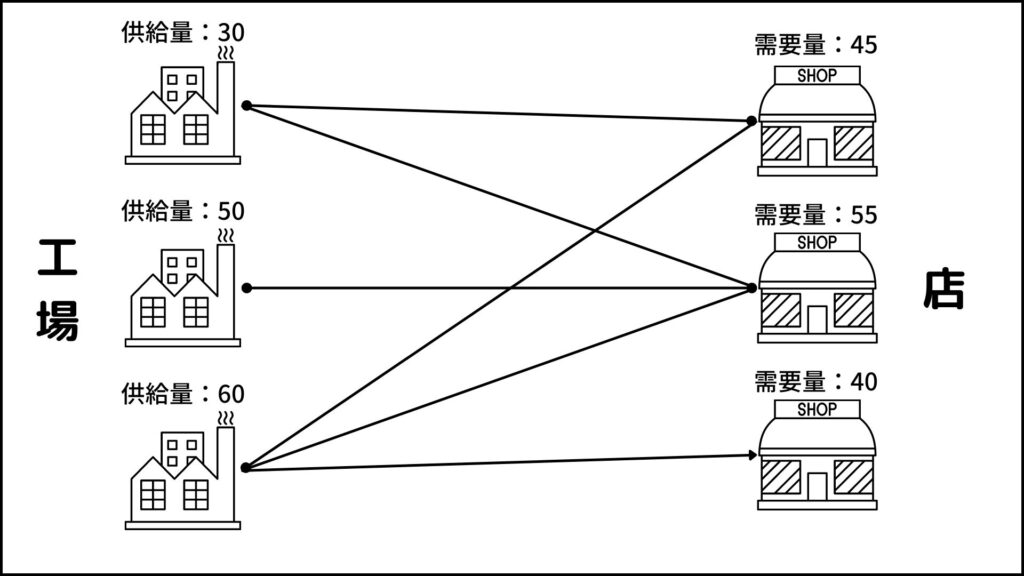

配送問題はORの問題の一つで、複数の工場(供給地)から複数の店(需要地)に製品を輸送する問題です。

OR(オペレーションズ・リサーチ)はこちらの記事でも解説しているのでぜひ読んでください!

各工場から各店に製品を輸送する際にそれぞれコストがかかってしまいます。そこでどの工場からどの店にどれだけ輸送すれば一番輸送コストが少なくなるかを求めるのがこの輸送問題です。

例えばこの問題の応用として、工場と店の間に中継地点を置くことも考えられます。

中継地点は置いた方がコストが少なくなるか、置くならどこに置くか、何個設置するかなども計算で解くことができます。

このような輸送問題は現実世界でもよくある問題だと思うので直観的にわかりやすいのかなと思います。

配送問題のどこが難しいの?

前回の記事のつづきになってしまいますが、現在ぼくはORの課題で非常に悩んでいます。

今やっている課題を簡単に説明すると、倉庫から家に物を配達するときにどういう風に運べばよいかを求める問題です。

このときに配送時間のスケジュールも作成する必要があるんですけど、このスケジュールを作成するのが難しいんですよね…

現実との乖離を少なくするために様々なことを考えないといけないのが大変で困っている最中です。

現実に近づけるうえでぼくが悩んでいる条件をいくつか挙げてみます。

当日配送

多くの宅配サービスで行われているのが当日配送です。

そこでぼくのモデルでも当日配送ができるように組み込む必要がありました。でもこれを考えるのがめっちゃ難しいんです!

当日配送を実現するためには注文締め切り時間をいったい何時までにしなきゃいけないとか、配達までに時間がかかる所にはどう配達するのかなど考える必要がありました。

一日にいくらでも配送車を出せる訳じゃないですしね…

これを考えるのが非常に難しいです。

配送回数と配達時間

1日に何回も配送することはできないので、限られた回数で必要な量を配送する必要があります。

そこまでなら大丈夫なのですが、そこに加えて配達時間も考える必要があるのが問題を解いていて難しいと感じるところです。

例えば理論上5回の配達で必要な量を配達できる場合でも、5回目の配達完了時刻が午後23時とかになってしまうとあまり現実的でないですよね。

配送にかかる時間を変えることは難しいので、そういう場合は4回で配達を完了させる代わりに1回で配達する配送車の数を増やす必要があります。そうなるとまたプラスで費用がかかっていします。

ここら辺を考慮して1番費用が安く済むスケジュールを考えないといけないのがやってて非常に難しいと感じます。

中継地点をどうするか

各倉庫から直接家まで運ぶのも1つの手ですが、それはあまり現実的ではない気がします。

よくある輸送方法に倉庫から家まで運ぶのに一旦中継地点を挟んでから運ぶというのがあります。

こうすることで1回の輸送で使うルートの数が少なくなったり、1人が複数の物を注文した時に別の倉庫から集めて1度に運ぶことができたりします。

ということでぼくも課題を考えるうえで中継地点を作る方向でいきました。

ところが中継地点を考えたのは良いもののでは実際にどこにどれだけ中継地点を配置するかを考えるのが非常に悩ましいです…

中継地点の数が少なすぎても各配達箇所までの距離が遠くなり時間が間に合わなくなってしまいますが、中継地点の数が多すぎてもそれだけ建設費や土地代や年間の維持費が多くなってコストがかかってしまいます。

そのような状況の中で最適な個数と場所を選ばないといけないのが非常に難しく悩んでいます…

おわりに

いかがでしたでしょうか。今回の記事はぼくの愚痴みたいになってしまいました笑

ぼく以外に経営工学を勉強している人で共感してくれたらうれしいです!

最後までこの記事を読んでくれてありがとうございました!

この記事が役に立ったら幸いです。